「心って、なんだろう?」──そう問いかけたくなる夜が、誰しもにあるはずです。

『嫌われる勇気』で一躍有名になったアドラー、「心の傷=トラウマ」という概念を広めたフロイト。彼らは確かに精神医学の礎を築きました。

しかし実は、彼ら以外にも、深く人々の心に影響を与えた精神科医や心理学者たちが数多く存在します。

この記事では、世界的に知られる精神科医・心理学者を網羅的に紹介。ユング、ロジャース、アーロン、コフート……時代や地域、考え方の違いを超え、人間の「こころ」に真剣に向き合った人たちの足跡をたどりながら、あなた自身の心の深層へと潜っていけたらと思います。

今回は従来の11名からさらに拡張し、世界的に有名な精神科医・心理学者15名をご紹介します。それぞれの人物像やエピソードにも踏み込み、人間味や心理的背景にも焦点を当てました。

- 世界的に有名な精神科医・心理学者15選

- 1. ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)

- 2. カール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung)

- 3. アルフレッド・アドラー(Alfred Adler)

- 4. カール・ロジャース(Carl R. Rogers)

- 5. アルバート・エリス(Albert Ellis)

- 6. アーロン・ベック(Aaron T. Beck)

- 7. ハインツ・コフート(Heinz Kohut)

- 8. ミルトン・エリクソン(Milton H. Erickson)

- 9. ハンス・アスペルガー(Hans Asperger)

- 10. エレイン・N・アーロン(Elaine N. Aron)

- 11. エリック・エリクソン(Erik H. Erikson)

- 12. ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)

- 13. メラニー・クライン(Melanie Klein)

- 14. B・F・スキナー(B.F. Skinner)

- 15. ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl)

世界的に有名な精神科医・心理学者15選

以下では、特に影響力の大きかった人物たちを、代表的な理論や人間的エピソードとともに紹介していきます。「知識」だけでなく「共感」や「癒し」につながる視点で、あなたに寄り添う情報をお届けします。

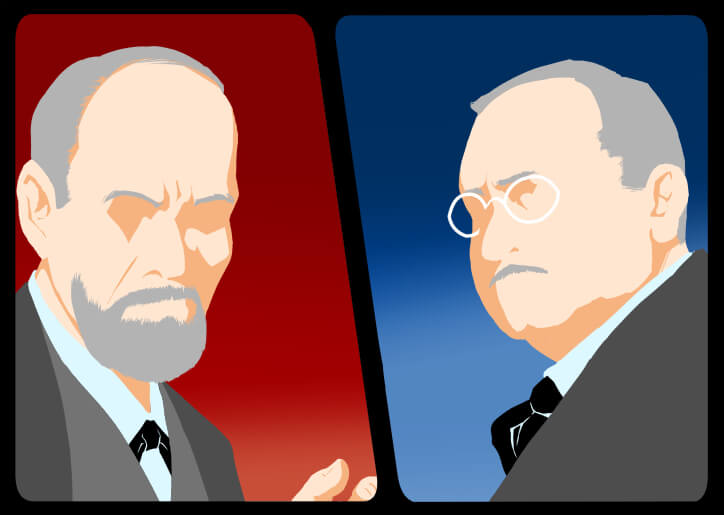

1. ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)

精神分析学の創始者として知られるフロイトは、「無意識」「エディプス・コンプレックス」「夢分析」などの概念で、心理学の枠を超えて文学や芸術にも影響を与えました。彼の治療法である「自由連想法」は、患者が自由に思い浮かぶことを語ることで無意識の世界にアプローチするという革新的手法です。

代表作には『夢判断』『精神分析入門』などがあり、今も世界中で読まれ続けています。なお、フロイトはコカインを精神安定剤として使っていたことでも知られており、「心の探求」において時代を先取りした一方で、その方法論や理論には賛否も多く残されています。

2. カール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung)

フロイトの弟子でありながら決別し、「分析心理学」を提唱したユング。彼は無意識を「個人的無意識」と「集合的無意識」に分け、人類共通の原型(アーキタイプ)が存在すると主張しました。ユングは「内向型」「外向型」の区分を作ったことでも有名です。

宗教や神話、錬金術といった象徴世界を心理学と結びつけたことで、深層心理への理解を文化的・霊的側面からも広げました。現代でもMBTI(性格診断)の基盤としてユング理論は活用されています。

3. アルフレッド・アドラー(Alfred Adler)

「劣等感」「補償」「ライフスタイル」などの概念で知られるアドラーは、個人心理学の創始者です。『嫌われる勇気』によって日本でも一躍有名になりました。アドラーは「全ての悩みは対人関係にある」と断言し、未来志向の心理学を確立。

また、「課題の分離」という考え方は、自分と他者の境界線を明確にするという実用的なメッセージとして、現代人の生き方にも多くの示唆を与えています。彼の理論はビジネスや子育てにも応用され、今も多くの人に影響を与え続けています。

4. カール・ロジャース(Carl R. Rogers)

「来談者中心療法(クライエント中心療法)」の創始者であり、カウンセリングという言葉を一般に広めた存在です。ロジャースは「人間は本来、自ら成長する力を持っている」という前提のもと、「無条件の肯定的関心」「共感的理解」「自己一致」の三原則を重視しました。

彼の理論は教育、福祉、医療など広い分野に応用され、非指示的アプローチは“癒し”として世界的な影響力を持ちます。現代のカウンセリングや対人援助職の基礎を作ったともいえる存在です。

5. アルバート・エリス(Albert Ellis)

論理療法(Rational Emotive Behavior Therapy=REBT)の創始者。感情のコントロールにおいて「非合理な信念(irrational beliefs)」がいかに私たちを苦しめるかを説きました。ABCDE理論(A=出来事, B=信念, C=結果, D=反論, E=新しい信念)は有名です。

「人は出来事に傷つくのではなく、それに対する捉え方で苦しむ」という発想は、認知行動療法(CBT)にも大きな影響を与えました。生涯を通して80冊以上の著作を残し、アメリカ心理学会からも高く評価されています。

6. アーロン・ベック(Aaron T. Beck)

「認知療法(Cognitive Therapy)」の父として知られるアーロン・ベックは、現代のうつ病治療に革命を起こしました。彼は、抑うつ状態にある人々の思考パターンに共通点を見出し、「自動思考」や「認知の歪み」といった概念を明確化しました。

彼が開発した認知療法は、現在のCBT(認知行動療法)の礎となり、薬物療法と並んで多くの精神疾患の治療に応用されています。代表的な著作『認知療法入門』は世界中で翻訳されており、多くの臨床現場で支持を得ています。

7. ハインツ・コフート(Heinz Kohut)

自己心理学(Self Psychology)の創始者として知られるコフートは、「自己愛」に関する理論を深く掘り下げた人物です。従来のフロイト派の分析では理解しきれなかった「自己の傷つき」や「共感の欠如」が、彼の理論で大きく注目されるようになりました。

彼は「自己対象(selfobject)」という概念を用い、人が自己を確立するためには、他者からの共感的な応答が不可欠であると説きました。特に自己愛性パーソナリティ障害の分析においては、コフートの理論が臨床の現場で多く用いられています。

8. ミルトン・エリクソン(Milton H. Erickson)

催眠療法の天才として知られたエリクソンは、従来の古典的催眠法とは異なる「エリクソン催眠」と呼ばれる会話的・間接的アプローチを開発しました。彼は、クライエントの行動や言語パターンを巧みに利用しながら、自然な変化を促していく手法を得意としました。

「治療に失敗するセラピストがいるだけで、問題のある患者はいない」という哲学は、個別性を尊重するエリクソンの人間観を象徴しています。彼の技法は、NLP(神経言語プログラミング)にも多大な影響を与えました。

9. ハンス・アスペルガー(Hans Asperger)

アスペルガー症候群の由来となった小児科医。第二次世界大戦中のオーストリアで、社会的なやりとりが苦手で、特定の分野に強いこだわりを持つ子供たちの特性を研究し、「自閉的精神病質」という論文を発表しました。

彼自身もアスペルガー的な気質を持っていたとも言われており、後年この症候群は発達障害のひとつとして認知されるようになります。近年ではASD(自閉症スペクトラム障害)という分類に統一されています。

10. エレイン・N・アーロン(Elaine N. Aron)

HSP(Highly Sensitive Person)という概念を提唱した心理学者。『ささいなことでもすぐに「動揺」してしまうあなたへ』という著作は、日本でも多くのHSPに気づきを与えました。

彼女の研究では、HSPの特徴をDOES(深い処理、過剰な刺激反応、感情的反応性、高い感受性)という4要素で表現しています。感受性が高い人が生きやすくなる社会の実現に貢献した第一人者です。

11. エリック・エリクソン(Erik H. Erikson)

発達心理学に革命をもたらした人物。彼は人間のライフサイクルを8段階に分け、各段階で「発達課題(例:アイデンティティ vs. 混乱)」が存在すると説きました。

特に青年期におけるアイデンティティの確立は、現代でも多くの若者の課題として共感されています。彼自身がユダヤ系でアイデンティティの葛藤を経験しており、理論と生き様がリンクしています。

12. ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)

「愛着理論」の創始者として知られ、子どもの初期の養育者との関係が、その後の人間関係の基盤になると提唱しました。特に「安全基地(Secure base)」という概念は、教育や育児の分野で広く使われています。

孤児院や戦災孤児の研究を通じ、愛情と安心が子どもにとっていかに重要かを実証しました。彼の弟子であるメアリー・エインスワースによって理論は実証的に深められました。

13. メラニー・クライン(Melanie Klein)

幼児の遊びを通じた精神分析を発展させたクラインは、児童精神分析のパイオニアです。彼女は、母子関係や乳児期の無意識的葛藤を深く分析しました。

特に「妄想-分裂ポジション」「抑うつポジション」という理論は、成人の精神分析にも応用されており、心の成熟過程における重要な段階として評価されています。

14. B・F・スキナー(B.F. Skinner)

行動主義心理学の代表格であり、「オペラント条件づけ」の理論を展開。報酬と罰によって行動が強化・弱化されるという考え方は、教育・行動療法・経営マネジメントなど幅広い分野に影響を与えました。

「スキナー箱」と呼ばれる実験装置での動物実験によって、客観的な心理学の確立に尽力しました。彼は「内面の心」よりも「観察可能な行動」に重きを置いたことで、賛否両論を巻き起こしました。

15. ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl)

ナチスの強制収容所を生き延びた精神科医であり、「ロゴセラピー(意味療法)」の創始者。彼は過酷な状況下でも「人生の意味を見出す力」が人間にはあると信じました。

代表作『夜と霧』では、極限状態における人間の尊厳と精神の強さを描いています。絶望の中でこそ意味を問う哲学は、現代のうつ病や喪失体験へのケアにも通じる普遍性を持っています。

コメント